Naturregion - Natur- und Vogelschutz im Laufental / Thierstein

News - NVBDN

Junge Naturforscherinnen und Naturforscher unterwegs

Zum ersten Mal in der 30jährigen Vereinsgeschichte führte der Natur- und Vogelschutzverein Blauen-Dittingen-Nenzlingen (NVBDN) einen Ferienpasskurs durch. Ausgerüstet mit Feldstechern, Lupen und Fotokameras trafen zehn Kinder zwischen sechs und acht Jahren in Dittingen ein. Hoch im blauen, blauen Himmel kreisten Bussarde, Milane und Falken. Wie kann ich diese drei Raubvögel im Flug unterscheiden? Und wie überhaupt benutze ich das Fernglas richtig? Diese Fragen beantwortete Fränzi Weber vom NVBDN.

Ein ganz anderer Vogel, nämlich das Huhn, liess sich sogar streicheln. Selbst die ängstlichsten Kinder getrauten sich an das Federvieh. Cora Kuntze vom NVBDN brachte der Forschergruppe das Thema Abfall nahe: Während Hühner gekochte Spaghetti an Würmer erinnern, könnten auch Plastikschnüre für Futter gehalten werden und die Tiere töten. Von da an sammelte die Gruppe auf der gesamten Tour allen Abfall in einen Sack.

Im Wald dann schwärmten die Kinder aus, um selber Natursachen zu suchen. Eine kleine Ausstellung aus Rinden mit Käferfrassspuren, schöne Steine, ein Mäuseschädelchen und sogar ein winziger Frosch kamen zusammen.

Zeit zum Spielen gab es auf dem Spielplatz hoch über dem Dorf. Und ein paar ganz Eifrige fanden sogar Versteinerungen.

Wie klingen Vogelstimmen? Und welcher Vogel ist das? Kenne ich den Gesang vom i-pad? Oder kann ich den aufgeschriebenen Ruf vielleicht sogar lesen? Aufmerksam folgte die Gruppe den Tonbeispielen.

Zum Schluss wurde die überaus interessierte, aktive Schar mit einem Forscherdiplom belohnt und manch einer sagte, er käme

nächstes Jahr wieder…

Hecken - Nicht nur für die Vögel wichtig

Endlich ist es wieder soweit und der Natur- und Vogelschutzverein Blauen–Dittingen-Nenzlingen (NVBDN) kann wieder geplante Kurse, Exkursionen und Aktivitäten durchführen. Gestartet wurde mit dem Heckenpflegekurs.

Für unsere Vorfahren waren Hecken sehr wichtig da sie ihnen Rohstoffe wie Holz, Beeren, Kräuter und Laub lieferten. Heute sind wir Menschen nicht mehr darauf angewiesen. Hecken haben jedoch immer noch wichtige Funktionen: für die Naturwesen bieten sie Lebensraum und für die Menschen dienen sie als Erosions- und Windschutz, sehr wertvoll für die Kultur und auch für das Weidevieh. Der Mensch hat über Jahrtausende, in mühsamer Arbeit eine grosse Vielfalt an Lebensräumen geschaffen. Bis vor kurzem wurden Hecken ohne Ersatz gerodet und wir zerstören dieses Erbe innert kurzer Zeit.

In der Schweiz brüten 195 Vogelarten. Unter der schnellen Veränderung der Landwirtschaft leiden viele von ihnen und 40% der Vogelarten mussten auf die «Rote Liste der gefährdeten Brutvogelarten der Schweiz» gesetzt werden. Davon sind 8 Vogelarten auf Hecken angewiesen und etwa 900 Tierarten leben in einer Hecke!

Wie sieht die ideale Heckenpflege aus? Da es oft an freiwilligen Helfern, Geld und Zeit fehlt, werden Hecken ca. alle 10 Jahre «auf den Stock gesetzt» dadurch können sich nur wüchsige Arten durchsetzen. Dies hat jedoch zur Folge, dass Tiere ihren Lebensraum verlieren, abwandern und es besteht die Gefahr, dass sie auch nicht mehr zurückkommen.

Der Kurs richtetete sich an Personen, die sich mit dem Thema Heckenpflege beschäftigen wollen. Es wurde gezeigt wie man Hecken sachgemäss und naturnah pflegt. Das Hauptgewicht des Kurses lag in der praktischen Ausübung der Pflegeschnitte, um Erfahrung in der Heckenpflege zu gewinnen. Darüber hinaus wurden Artenkenntnis, Arbeitsplatzorganisation, Sicherheitsaspekte, korrekter Umgang mit verschiedenem Handwerkzeug und Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Freiwilligen besprochen.

Die Kursteilnehmer trafen sich am Samstag 19. Februar beim Parkplatz des Schützenhauses in Blauen.

Mit Fuchsschwanz, Reb- und Zweihandschere ausgestattet marschierten wir los unter der Leitung von Daniel Köhler. Bei der Hecke oberhalb des Schützenhauses wurden wir in die Theorie der Heckenpflege eingeführt. Der Kursleiter, Herr Köhler, mit einem Studium in „Angewandte Ökologie und Baumpflege“ und Begründer der Initiative naturAtelier-kv, beschäftigt sich ausserhalb seiner selbständigen Arbeit mit Projekten, die Menschen ermöglichen, in der Natur, im Wald und unter fachlicher Begleitung tätig zu werden.

Nach der spannenden theoretischen Einführung marschierten wir weiter zu unserm Kursort, der Rüti. Dort angekommen machten wir uns ans Werk. Es wurde fleissig geschnitten, gesägt, untereinander diskutiert und besprochen.

Was kann man entfernen? Was bleibt stehen? Wie soll es aussehen?

Bei der idealen Heckenpflege sind diese «gelichtet» drei Punkte wichtig: die Wissenschaft (Pflanzenkenntnis), das Handwerk und die Kunst (wie soll das Ergebnis/Ziel aussehen).

Aus dem abgeschnittene Astmaterial wurde in der Hecke grosse Haufen gemacht. Diese grossen Haufen bieten Kleintieren Schutz. Wenn man das Astmaterial auf die ganze Hecke verstreut, sind diese oft ein Hindernis für die Pflege im Folgejahr.

Die Mittagpause verbrachten wir in der Blockhütte bei einem wärmenden Feuer und grillierten Würsten.

Am späten Nachmittag betrachteten wir zufrieden, glücklich und stolz unser Werk. Wir waren uns alle einig: Es war ein perfekter Tag. Wir haben viel gelernt, die Stimmung war gut und die Sonne hat sich, nachdem es am Morgen noch etwas trüb und regnerisch war doch noch gezeigt.

Und schlussendlich, haben wir einen grossen Beitrag an den Naturschutz geleistet, was uns allen wichtig ist und besonders am Herzen liegt.

|

|

| Vorher | Nachher |

NVBDN Initiative naturAtelier-kv

www.naturatelierkv.wordpress.com

Mail:Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Diverses

Diverse Anlässe aus unserem Vereinsarchiv

Archiv

In unserem Archiv finden Sie alles "Alte"

Vereinseigener Wald

wald

Unsere Ziele

Der NVBDN pflegt die unterschiedlichen Landschaftselemente und nimmt gezielte Aufwertungen vor. Zudem ist es ein Vereinsziel, der breiten Bevölkerung diese Naturwerte näher zu bringen – mit spannenden Vorträgen, unterhaltsamen Exkursionen sowie informativen Kursen und Ausstellungen. Zudem schenken wir mit speziellen Veranstaltungen der Jugendarbeit besondere Beachtung.

Den Natur- und Vogelschutz praktizieren wir in ehrenamtlichen Einsätzen wie z.B.

- regelmässige Heckenpflege

- Alljährlicher Einsatz am Baselbieter Naturschutztag

- Entbuschen unserer Magerweiden in Zusammenarbeit mit den Burgerkorporationen

- Installation, Kontrolle und Reinigung von Nisthilfen

Pflege und Beobachtung unseres vereinseigenen Waldes in Blauen

|

|

|

||

Mitgliedschaft

Mitgliedschaft

Haben Sie Fragen an uns oder sind Sie an einer Mitgliedschaft interessiert? So wenden Sie sich an die Präsidentin:

Regula Aebi

Nenzlingerweg 2

4223 Blauen

Tel. 061 761 48 05

(Kontaktformular wird noch eingebaut)

NV Blauen - Dittingen - Nenzlingen

Der NVBDN hat eine eigene Webseite - hier

Seit der Gründung des Natur- und Vogelschutzvereins Blauen, Dittingen und Nenzlingen NVBDN 1993 setzen wir uns für den Erhalt der aussergewöhnlichen Naturschätze der Region ein.

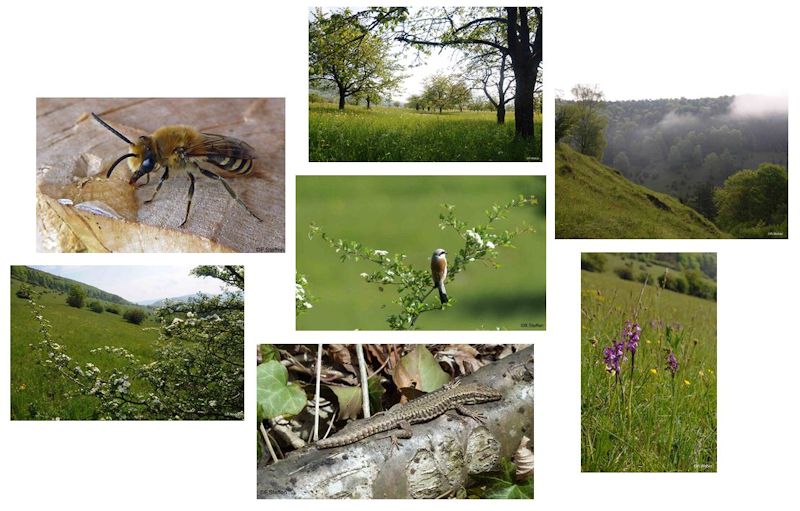

Die Weiden der drei Gemeinden zählen zu den artenreichsten Lebensräumen der gesamten Nordwestschweiz. Die Trockenwiesen sind ein Eldorado für Liebhaber von Pflanzen, Insekten und Vögeln. Ausgedehnte Hecken und Hochstamm-Obstgärten, schattig feuchte Täler sowie vielseitige Wälder mit einer reichen Flora und Fauna sind weitere Perlen der drei Gemeinden am Blauen-Südhang.

Der NVBDN ist eine Sektion des Basellandschaftlichen Natur- und Vogelschutzverbands (BNV) und Mitglied des Schweizer Vogelschutzes/SVS BirdLife Schweiz

|

|

||||

Bilder 2008

Zugvogeltag 2008 Bilder

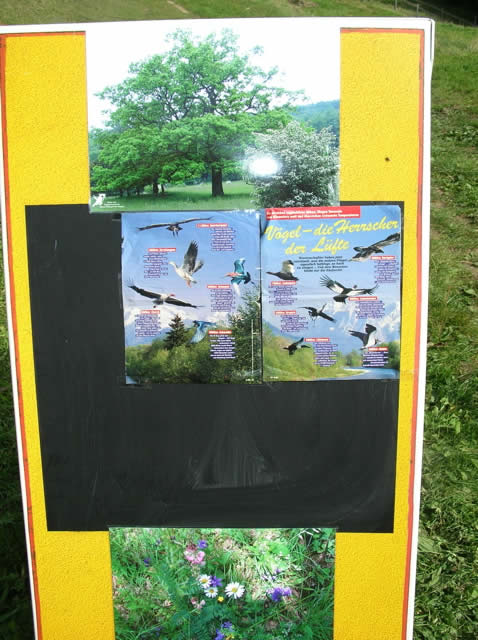

Info- und Beobachtungsstand in den Oberen Reben, Blauenweide

Regula Aebi-Schmidlin und Ruth Meury im Einsatz (Vorstandsmitglieder)

Regula Aebi als Protokollführerin.... (Vorstandsmitglied)

Ruth Meury-Saner, Leiterin des Beobachtungsstandes

Informationsmaterial für Wanderer und Besucher liegt bereit

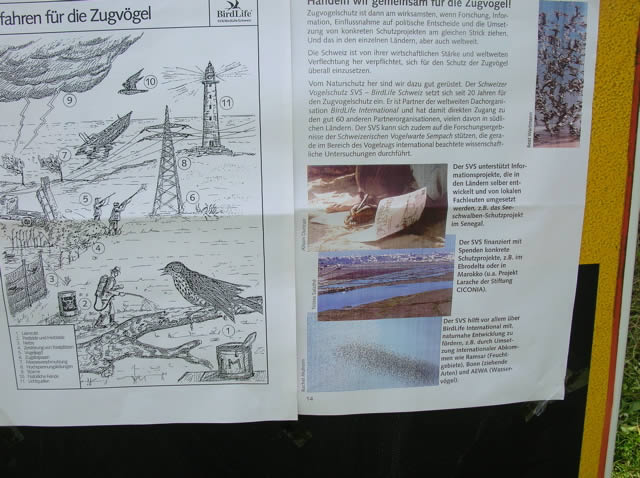

Pinwand zu den Gefahren zu den Zugvögeln

Ausstellungswände

Aussicht vom Beobachtungspunkt zum Passwang

Junge Beobachteri/innen aus Blauen

Fam. Neuschwander-Fuchs, interessierte Besucher (für Nachwuchs bei den Blauner Ornithologen ist gesorgt )

Bilder: Peter Meury

Vogelzug Statistik

Statistik Zugvogeltag

Internationale Zugvogeltage: Beobachungsresultate NVBDN Blauen-Dittingen-Nenzlingen ab 1993

| Datum | Ort |

Besucher

|

Vögel |

häufigste Arten |

|||

|

|

1 |

2 |

3 |

Bemerkungen |

|||

| 10.10.1993 | Nenzlingen, Plattenpass |

17

|

894

|

Ringeltaube | Buchfink | Misteldrossel | |

| 02.10.1994 | Blauen, Weide |

3

|

274

|

Ringeltaube | Buchfink | Mäusbussard | |

| 02.10.1994 | Dittingen, Feld |

52

|

2992

|

Ringeltaube | Buchfink | Misteldrossel | |

| 02.10.1994 | Nenzlingen, Oberfeld |

57

|

881

|

Star | Rabenkrähe | Ringeltaube | |

| 08.10.1995 | Blauen, Weide |

14

|

1229

|

Ringeltaube | Mäusbussard | Buchfink | |

| 08.10.1995 | Dittingen, Feld |

21

|

1133

|

Ringeltaube | Buchfink | Misteldrossel | |

| 29.09.1996 | Blauen, Obere Rütti |

40

|

6119

|

Ringeltaube | Buchfink | Eichelhäher |

starker Eich.-Zug |

| 05.10.1997 | Dittingen, Feld |

30

|

316

|

Ringeltaube | Kormoran |

Mäusebussard |

schwacher Zug |

| 05.10.1997 | Nenzlingen, Oberfeld |

53

|

238

|

Grünfinken | Mäusebussard |

Ringeltaube |

Admiral-Zug |

| 04.10.1998 | Zwingen, Erlen |

8

|

?

|

Mehlschwalbe | Rotmilan |

Mäusebussard |

Regentag |

| 03.10.1999 | Zwingen, Erlen |

13

|

1183

|

Rauchschwalbe | Buchfink | Ringeltaube |

11 Gänse |

| 01.10.2000 | Zwingen, Erlen |

31

|

1030

|

Buchfink | Ringeltaube | Mäusebussard | |

| 07.10.2001 | Dittingen, Flugplatz |

18

|

3997

|

Buchfink | Ringeltaube | Distelfink | Wanderfalk |

| 06.10.2002 | Dittingen, Flugplatz |

22

|

913

|

Buchfink | Misteldrossel | Distelfink | Regen, kalt |

| 05.10.2003 | Dittingen, Flugplatz |

|

Keine Statistik |

||||

| 03.10.2004 | Dittingen, Feld, Kapelle |

|

|

Keine Statisik |

|||

| 02.10.2005 | Dittingen, Feld, Kapelle |

|

|

Regentag |

|||

| O1.10.2006 | Dittingen, Feld, Kapelle |

|

|

Regentag | |||

| 07.10.2007 | Blauen, Obere Reben |

60

|

4670

|

Ringeltaube | Mäusebussard |

Hohltaube |

1 Wespenbussard, Ringeltaube, Mäusebussard, Hohltaube, |

| 05.10.2008 | Blauen, Obere Reben |

40

|

2244

|

Ringeltaube |

Eichelhäher |

Kormoran |

Div. Kleinvögel, Ringeltaube Eichelhäher, Kormoran, div. Kleinvögel |

Befl. Baselbiet

Beflügeltes Baselbiet

Unser Beitrag zum 75 Jahr - Jubiläum - Projekt Beflügeltes Baselbiet (Text aus der Webseite des BNV)

Zu seinem 75 Jahr-Jubiläum 2007 möchte der Basellandschaftliche Natur- und Vogelschutzverband BNV gemeinsam mit seinen 42 Sektionen das Baselbiet beflügeln: Mit 75 Vogelschutzprojekten leisten wir in den kommenden 4 Jahren einen namhaften Beitrag zur Verbesserung der Situation der Vogelwelt im Baselbiet. Dieses Engagement soll die staatlichen Massnahmen verstärken und ergänzen und zur nachhaltigen Entwicklung des Kantons beitragen. Gleichzeitig ist das Projekt Teil der Aktivitäten des Mehrjahresprogramms «Biodiversität – Vielfalt ist Reichtum» unseres eidgenössischen Dachverbands Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz.

Pflegeeinsatz im Underfeld in Nenzlingen; Samstag, 10. Februar 2007

Im Rahmen der BNV-Aktion "Das Baselbiet beflügeln" haben unter der Leitung Christoph Scheideggers 18 Helfer und Helferinnen ein Feldgehölz im "Underfeld" und die Hecke hinter dem Ricola-Garten gepflegt. Die ganze Aktion beruht auf dem Artenförderungsprogramm des SVS (Schweizerischen Vogelschutz). Zwei weitere Aktivitäten in Blauen und Dittingen werden folgen.

In regentauglicher Kleidung mit vor Kälte geschützten Händen, ausgerüstet mit Fuchsschwanz, Motorsäge, Ast- und Baumscheren wurden eifrig und mit grossem Einsatz, Haseln auf den Stock gesetzt, verschiedene eher langsam wachsende Gehölze wie gemeiner und wolliger Schneeball, rote Heckenkirsche, Hartriegel, Liguster, Pfaffenhütchen ausgelichtet, Rosen, Weiss- und Schwarzdorn, Espen, Feldahorn u.a., zurückgeschnitten und hunderte von Brombeerranken bodeneben abgeschnitten. Anhand dieser bestehenden Vielfalt ist zu erkennen, dass die Weidhecke bereits in den vergangenen zehn Jahren mit grosser Sorgfalt und solidem Grundwissen gepflegt worden ist. Der grösste Teil des Heckenschnitts wurde zu grossen Asthaufen getürmt, anschliessend durch den Häcksler getrieben und als Häckselgut zurück in die Hecke verteilt. Ehrfürchtig beeindruckt waren einzelne, wenn mit ohrenbetäubendem Geratter ein besonders dicker Ast zwischen den Häckslerwalzen verschwand und in hunderten von Häckselstücken ausgespuckt wurde. Die kleineren Asthaufen, bestehend aus geschichteten dicken Aststücken und dünnen, kleingeschnittenen Ruten, bleiben in oder am Rand der Hecke und werden der Erdkröte, Haselmaus oder anderen Tieren einen willkommenen Unterschlupf bieten. Auch soll man vereinzelt Weidenbäume stehen lassen, da sie den Bienen im Frühling erstes Futter liefern.

Dankbar wurden bei heissem Tee und Kaffee die mehrheitlich klammen Finger wieder aufgewärmt. Wer sich an Billy Schneitz' Znünibuffet gütlich getan und sich im "Schärme" des Schopfs gut unterhalten und aufgewärmt hatte, nahm frisch gestärkt die Arbeit wieder auf. Manch eine Helferin blickte zuweilen neidvoll zur Motorsäge, mit welcher elegant und scheinbar ohne grossen Kraftaufwand, in Kürze viele Haseln abgesägt wurden. Vielleicht gibt es demnächst einen Einführungskurs im Umgang mit Motorsäge??? Während ein Teil der Helfenden schnitt, sägte, zusammentrug und den Häcksler fütterte, waren andere damit beschäftigt, eine lange Aluleiter von Baum zu Baum, und zuletzt ein Stück Weide hoch an den Waldrand, zu tragen, um verschiedene Nistkästen für Hohltaube, Feldspatz und Wendehals anzubringen. Es bleibt zu wünschen, dass sich diese Kästen bald schon mit neugierigen Vögeln füllen und Nenzlingen "beflügeln" mögen. Weiter, dass durch reichstrukturierte Hecken mit genügend Totholz, alte Hochstammbäume und vielfältigen Wald mit Baumgreisen, zukünftig auf solche Nistkästenhilfen verzichet werden kann. Gestaunt wurde über die grossen Vorkommnisse an gemeinem Schneeball, mit seinen leuchtend roten Beerendolden, bei der Weidhecke. Dank Mathilde Jermann wissen wir nun auch, dass es nebst Wiidebüseli auch Espenbüseli gibt und wie diese aussehen. Die sich fortwährend bewegenden Espenblättli nannte Margrit Jermanns Vater auch Frauenzüngli. Ist dieser Name in Blauen und Nenzlingen ebenfalls bekannt?

Im Anschluss an diesen Pflegeeinsatz hat das lockere Beisammensein und Plaudern in gemütlicher Runde bei einem feinen Zmittag, gekocht von Patrick Meury und spendiert vom NVBDN, in Billys Waldklause einen wunderbaren Abschluss gebildet.

Reich beschenkt an Eindrücken, Gesprächen und neuem Wissen bin ich müde heimgefahren und habe mich gefreut an diesem Pflegeeinsatz dabei gewesen zu sein. Mein Dank geht an Christoph Scheidegger für die gute Organisation, an die grosszügige Gastgeberin der Waldklause und an alle, welche schon im Vorfeld für diesen Pflegeeinsatz aktiv waren.

Bild: Peter Meury-Saner

Bericht: Regula Aebi

Reinacherheide

Botanische Exkursion des NVBDN in die Reinacherheide am 14. August 2005 mit Margrit Jermann, Dittingen

Die Exkursion in die Reinacher Heide zeigte wieder ein Mal, wie viel Reichhaltigkeit , Schönheit und auch Bizarres an Anpassungsform die Natur in Reserve hat, trotz teilweiser Zerstörung durch den Menschen. Zwar sind Heidelerche und andere Bodenbrüter wegen zu viel Störung verschwunden. Pirol und Kuckuck kommen auch nicht mehr zurück im Frühjahr.

Wahrscheinlich weil die Verinselung des Naturschutzgebietes, eingeklemmt zwischen Autobahn und Birs, zu wenig Kontakt-möglichkeiten mit Artgenossen zur Folge hat. Wir wanderten durch Blumenteppiche mit verschiedenen Farbtönen. Mit Pflege-massnahmen werden verschiedene Lebensräume künstlich geschaffen. Sei es mit Umgraben für die traditionelle Ackerbegleitflora - hier in dieser Jahreszeit überwog das Blau der Vogelwicke - oder sei es mit mit Abschürfung durch den Bagger, um Rohboden für die Ruderalflora zu schaffen - hier überwog eher Weiss und Gelb von Steinklee, Berufskraut, Leinkraut, Königskerze, gelbem Ziest, aber auch mit Blau dazwischen von Natterkopf, Skabiose und Flockenblume. Typische Trockenrasenpflanzen waren der Thymian mit seinem würzigen Duft, die Kugelblume (welche nach dem Verwelken zur Samenverbreitung noch in die Höhe wächst), die rundblättrige Glockenblume, die Golddistel und als vom Aussterben bedrohte Rarität der gekielte Lauch, ein Liliengewächs.

Orchideen dürfen nicht fehlen an einer botanischen Exkursion: Wir sehen die braunrote Stendelwurz im lichten Wald. Disteln und Kletten waren zwar Allerweltspflanzen, aber wertvolle Samenfutterspender für den prächtigen Distelfink. Mit regelmässigen Fällaktionen wird die Überwaldung verhindert. Die Heide ist jedoch durchzogen von Hecken und Kleingehölzen, wo wir dem Kreuzdorn und dem Steinsamen besondere Beachtung schenkten (ausnahmsweise mal Namen, die man sich merken kann, da diese Pflanzen heissen wie sie aussehen). Der Höhepunkt bildete der Feldmannstreu (steckt wohl ein mittelalterlicher Aberglaube hinter diesem Namen?), für welchen wir bei beginnendem Regen eine Extraschlaufe einschalteten: an sich ein unscheinbares, etwas blasses, farbloses, distelartiges Doldengewächs, gerade gut genug als Eselsfutter, aber mit bis zu 9 m in die Tiefe reichenden Wurzeln, um in Trockengebieten das Grundwasser zu erreichen (!) - ich dachte bis jetzt, die 4 m lange Wurzeln der Maispflanze der Hopi-Indianer, welche diese in Furchen in die Wüste pflanzen, um zum Grundwasser zu gelangen, seien der Weltrekord. Aber wozu braucht eine Pflanze die Anpassung an einen Extremtrockenstandort im ehemaligen Überschwemmungs-gebiet der Birs ? Als die Birs noch vor der Korrektur im 19. Jahrhundert natürlich fliessen und viel mehr Platz brauchen durfte, wurden immer wieder Kiesberge von Hochwasser angeschwemmt, welche mitten in der Auenlandschaft mit Flussarmen und Totwassern einen Extremtrockenstandort darstellten. Zum Überleben in dieser Steinwüste brauchte es 9 m lange Wurzeln für ein 20 bis 50 cm hohes Krautpflänzchen. In einer natürlichen Flusslandschaft finden sich auf engem Raum kleinflächig fast sämtliche Lebensräume eines Landes, und dies ist es, was das Naturschutzgebiet Reinacherheide so wertvoll macht, und was mit Pflegemassnahmen als Ersatz für die natürliche Dynamik des Flusses zu erhalten versucht. Auf diese Weise ist auch der Name "Heide" zu verstehen, welcher uns eher ein sehr trockenes Gebiet suggeriert, trotz der Nähe zur Birs. Die Trockenrasen der Heide sind die naturschützerisch wertvollsten Lebensräume des Gebietes. Der Feldmannstreu als Charakterart des Extremtrockenstandortes, kommt nur noch an 2 anderen Standorten in der Schweiz vor, am Jurasüdfuss (GE und VD). Nachdem wir noch das Bartgras (mit "Fingern" ähnlich die Fingerhirse) besichtigt hatten, führte uns der Rückweg durch die urwaldartige Ufervegetation mit Kletterpartien über umgestürzte Weiden zurück zum Ausgangspunkt der Exkursion, dem Bahnhof Dornach.

Traurig, dass ein Teil der Bevölkerung den Wert der Reinacher Heide nicht zu erkennen vermag und deshalb nicht motiviert ist, sich an den Hundeleinenzwang zu halten. Auch wird die Reinacherheide immer wieder für Gelage mithinterlassenem Kehricht und überhaupt als Kehrichtdeponie missbraucht. Hoffen wir, dass die jetzige Artenvielfalt erhalten bleibt.

Gekielter Lauch

Feldmannstreu

Bericht: Magdalena Franc, Brislach

Fotos: Patrick Meury

Wildensteinexkursion

Wildensteinexkursion

| Tagesexkursion ins Naturschutzgebiet Wildenstein, Bubendorf, 13. 9. 2003 Wie so viele andere Ausflügler im heissen Sommer 2003 wurden auch wir bei unserem Besuch des Schlossgutes Wildenstein an diesem herrlichen Spätsommertag von der Sonne begleitet. Am Morgen nahmen wir an einer Führung durch den Wohnturm des Schlosses mit seinen prächtigen Wappenscheiben teil. Dabei erfuhren wir viel über die wechsel-, speziell besitzerwechselvolle Geschichte dieser Schlossanlage, zu der auch ein streng gegliederter französischer Garten und eine lichte englische Parkanlage mit eindrücklichem Feldbaumbestand gehören. Seit 1994 ist der Kanton Baselland Besitzer dieses Gutes, 1997 wurde es unter Schutz gestellt. Unser eigentliches Ziel war aber der Eichenhain mit seinen teilweise über 500 Jahre alten Eichen. Dieser Eichen-Witwald (Witwald = Weidewald) gibt bis heute Zeugnis der mittelalterlichen Landbewirtschaftung. Die Dreifelderwirtschaft - Sommergetreide, Wintergetreide, Brache - nutzte und schonte den Boden zugleich. Weil das Futter auf den Gemein-Weiden meist knapp war, wurde das Vieh in den Wald getrieben, wo es den Unterbewuchs abweidete. Von besonderer Bedeutung war die Herbstmast der Schweine. Diese frassen Eicheln und Buchnüsschen und lockerten den Boden, indem sie nach Würmern, Pilzen und Insektenlarven gruben, ganz wie ihre wilden Vorfahren. So konnten diese mächtigen Eichen ungestört heranwachsen und brachten jedes Jahr reichlich Futter. Damals wurde der Wald nicht nach dem Holzertrag bewertet, sondern nach der Anzahl Schweine, die er mästete. Heute steht das gesamte Gebiet unter Naturschutz und darf deshalb von der Landwirtschaft und dem Tourismus nur schonend genutzt werden |

|

| Eichen - Witwald |

Unter der kundigen Führung von Patrick Meury erlebten wir die einmalige Landschaft mit Händen, Augen und Ohren. Wir bestaunten diese mächtigen, ehrfurchtgebietenden Riesen in der grosszügig wirkenden weil parkartigen Landschaft und hätten von ihnen gern ein paar Geschichten aus fernen Zeiten gehört! Alte Eichen bieten vielen Lebewesen Lebensraum, vom kleinsten Insekt bis zu Fledermäusen, Bilchen und Vögeln, aber auch Lebensgrundlage für Pilze, Moose und Flechten.

Am Schlossweiher entdeckten wir einen Eisvogel, dessen dortige Anwesenheit sogar den örtlichen Naturschutzaufsehern unbekannt war. Zum Schluss stiegen wir noch zum Sormattbachfall unterhalb des Schlosses hinab. Die Menge des herabfallenden Wassers war natürlich wegen der anhaltenden Trockenheit nicht so gross, aber der in langen Jahren vom Kalkwasser aufgebaute Kegel ist beeindruckend. Auf einem Rundgang vorbei an mehreren kleinen neuangelegten Naturschutzweihern erreichten wir wieder das Schloss.

Wie alle unsere Ausflugsziele kann ich auch dieses allen Interessierten, die diesmal keine Zeit hatten uns zu begleiten, voller Überzeugung empfehlen.

Billy Schneitz

Frühexkursion

Themen: Vögel im Dorf und Natur - Erlebnisgärten

| Am Sonntag frühmorgens um 7 Uhr besammelten sich Mitglieder des Vereins und deren Freunde aus der Naturregion beim Rest. Kreuz . Die Stimmung , wie sich das Blauendorf und die Natur zu dieser Zeit offenbarte, möchte ich nicht in Worte fassen. Man muss es einfach selbst gesehen und erlebt haben. Ruth Meury als Vogelexpertin mit Hingabe, erklärte uns so eindrücklich über die verschiedenen Siedlungs - Vogelarten. Im Besonderen stand der Mauersegler ( Spyr ) Vogel des Jahres auf dem Programm. Es wurde uns mitgeteilt, dass dem sich in Wohnungsnot befindlichen Mauersegler, mit entsprechend, richtig angelegten Nisthilfen geholfen werden kann. Wir konnten deren an einigen Häuser beobachten. Ruth Meury gab uns zu bedenken, wie von grosser Wichtigkeit die Lebensraumerhaltung für den Mauersegler ist. Die Mehl und Rauchschwalben konnten wir beobachten, wie sie ununterbrochen schwatzend und mit acrobatischem Flügelschlag durch die Lüfte gleiteten. Das unvergessliche Erlebnis mit Gaston Borruat zwischen dem Schüredoor stehend strahlend gut gelaunt uns einen guten Morgen miteinander entgegnete. Er führte uns liebenswürdigerweise durch Stall und Scheune und zeigte uns Brutplätze von seinen Schwalben. Ich erwähne im Speziellen seine Schwalben, weil er so fürsorglich und warmherzig über sie sprach. Gaston hatte sogar auf dem Stallboden einen Teller mit Nistmaterial aufgestellt und gab uns dessen Zusammensetzung preis. Grashalme, Sand und Kuhfladen mit Wasser vermischt, der Mann machte mir einen so grossen Eindruck, dass ich ihn spontan als Schwalbenvater ernennen musste. Später durften wir noch den Star auf einem Hausdach bewundern, er war beschäftigt mit seiner Körperpflege und präsentierte sich anschliessend stolz und in schillernder Farbenpracht . Zurück zu den Schwalben, Ruth Meury erklärte uns, dass wegen der Auflösung vieler Bauernbetriebe mit Vieh und Pferde ( Wärmeorte ) der Bestand der Schwalben stark zurück ging. Nach der interessanten und lehrreichen Vogelbeobachtung durch das Blauendorf, führten uns Dr. Magdalena Franc und Ruth Meury durch die beiden NATURERLEBNIS - GAERTEN. Diese wurden von vielen Helferinnen und Helfer in grosser Arbeit und Sorgfalt mit Kleinstrukturen wie Sträucher, Wildstauden, Stein und Asthaufen angelegt. |

|

Bericht: Erika Braun

Photos: Clarissa Humair

Wildkräutersuppe

Die Grüne Suppe

Wir trafen uns am 10. Juni nach dem Mittag in Blauen unter einer schattenspenden Eiche. Einige Teilnehmer haben sich sicher, so wie ich gefragt, ob so etwas Ungewohntes wohl gelingen würde. Priska Humair, ausgewiesene Kräuterfachfrau mit zweijähriger Ausbildung, räumte sehr schnell alle Zweifel beiseite.

Zu Beginn erklärte sie ausführlich die Bedingungen, unter denen die Kräuter gesammelt werden sollten:

| wo: | im eigenen Garten, auf unbelasteten Wiesen und -rändern im Wald und auf Waldlichtungen, auf Brachflächen und an Bachufern |

| wo nicht: | auf intensiv gedüngten Matten, an Hundespazierwegen, an Wegen mit viel Verkehr, Heuwiesen muss man schonen |

| wie: | nur sammeln was man sicher kennt, nicht in Naturschutzgebieten, auf keinen Fall geschützte Pflanzen, nach Möglichkeit nur dort wo die Sammelpflanze vermehrt vorkommt. Immer einige Exemplare stehen lassen. Kleine Mengen sammeln, die Kräuter welken halt schnell. |

| Mitnehmen: | Körbchen oder Stofftasche, feuchtes Küchenpapier, Schere oder Messer, Handschuhe. |

An diesem Nachmittag lernten wir viele essbare Wildkräuter kennen: den Geissfuss oder Giersch, der von Gärtnern als Geissel (nicht Geisselfuss) empfunden wird, weil er sich fleissig durch Wurzelausläufer vermehrt. Giersch ist beim Wildkräuterkoch beliebt, weil in grösseren Mengen verfügbar. Sehen Sie mal in ihrem Garten nach.... Kräuterpfarrer Künzle empfahl den Giersch gegen zahlreiche Krankheiten, speziell die Gicht.

Übrigens haben alle Wildkräuter einen höheren Mineral- und Vitaminanteil als Kulturgemüse. Besonders die Brennessel ist dafür bekannt. Viele Schmetterlingsarten brauchen dieses haarige Kraut zum Ueberleben. Die Menschen nutzen die Blätter als Tee, für Suppe und Gemüse. Brennesselgülle ist dem naturverbundenen Gärtner wohlbekannt. Früher -und heute wieder- verarbeitete man die Stengel zu Fasern und webte daraus Stoff. Soll garantiert nicht pieken. Siehe das Märchen von den 7 Schwänen und den Nesselhemdchen. Beim Weiterwandern unter kundiger Anleitung verwandelten sich weitere wohlbekannte "Unkräuter" in schmackhafte Käuter-

suppenpflanzen, z.B. der spitzblättrige Wegerich, das Gänseblümchen (Blätter+Blüten) der Wiesenknopf oder Pimpernelle, der Löwenzahn (Blätter und Blüten) die Gundelrebe, die Vogelmiere. Das ist dieses zierliche verzweigte Kraut, das an vielen Orten das ganze Jahr über wächst und mit feinen weissen Blüten, Sternchen gleich, übersät ist.

Zum Thema Fuchsbandwurm: die Gefahr der Ansteckung ist nicht sehr gross, die Angst davor aber real. Entweder lasse man das Kräuter- und Beerensammeln oder verwende das Sammelgut nur gekocht. So gelangten wir, immer wieder den interessanten Ausführungen der Leiterin lauschend, schliesslich an die Burgerhütte, wo bereits eine erfrischende Holunderblütenbowle auf uns wartete. (Rezept folgt)

In Gemeinschaftsarbeit wurde die Grüne Suppe zubereitet und anschliessend unter lebhaftem Begeisterungsgebrummel verzehrt. Sie diente als wohlschmeckender Energieschub für den Rückweg. Es lag noch vielfältiges Infomaterial bereit, mit dem wir unser erworbenes Wissen vertiefen können.

Das tolle Wetter, die umsichtige Vorbereitung, die ruhige Art in der Priska Humair-Fuchs ihr breites, fundiertes Wissen vermittelte, all das machte diese ausgefallene Exkursion zu einem echten Hit. 12 Erwachsene und 3 Kinder aus allen drei Dörfern nahmen mit Begeisterung teil und dankten der Leiterin für die lehrreichen Stunden, in denen uns die vielfältigen Zusammenhänge in der Natur wieder bewusst gemacht wurden.

Wer richtig "gluschtig" geworden ist, dem sei ein Ausflug mit dem netten "Chrüterwiebli vo Blaue" empfohlen.

Rezept Wildkräutersuppe

Gewürfelte Kartoffeln mit Gemüsebrühe garkochen und zerstampfen oder mixen. Die gesammelten Kräuter (pro Person eine gute Handvoll) sehr fein schneiden und kurz mitkochen. Mit einer ordentlichen Menge Rahm verfeinern. Ohne kochen die zerkleinerten Blätter von Majoran, Wiesenknopf, Gundelrebe oder anderen Würzkräutern dazugeben. Abgezupfte Rotkleeblütenblättern darüber streuen. Natürlich eignen sich auch Reis, Gries, Nudeln etc. zum Binden.Fotos: Peter Meury-Saner Bericht: Billy Schneitz beide NVBDN

Ameisenexkursion

NVBDN-Exkursion zu den Waldameisen am Stürmenchopf

| Etwa zwanzig Personen versammelten sich am Nachmittag des 19.06.04 in Wahlen zu einer Exkursion des Natur- und Vogelschutzvereins Blauen-Dittingen-Nenzlingen, NVBDN, um unter der kundigen Führung von Herrn Max Fischer, Ameisenschutzbeauftragter des Kantons Baselland, etwas über das Leben der Waldameisen im Gebiet des Stürmenchopfs zu erfahren. Da wurde zum Beispiel die Arbeitsteilung im Ameisenvolk beschrieben und dass es Ameisenarten gibt, die nur eine Königin haben, die während ungefähr 20 Jahren für so viel Nachwuchs sorgt, dass das Volk immer einige -zigtausend Ameisen zählt. Wenn sie stirbt, geht auch ihr Volk zu Grunde, aber vorher entstehen in jedem Frühjahr junge Königinnen, die dann neue Völker gründen können. Bei anderen Arten sind viele Königinnen nebeneinander vorhanden und wenn ein Ableger gebildet werden soll, wird eine Königin in einem Handstreich von einigen Arbeiterameisen kurzerhand an den neuen Ort verschleppt. Oft sind aufkommende Pflanzen, die den Haufen mehr und mehr beschatten, der Grund für den Umzug an einen neuen Standort, denn die direkte Sonneneinstrahlung ist für den Wärmehaushalt des Ameisenhaufens sehr wichtig. Die Ameisen regulieren die Temperatur im Haufen mit verschiedenen Verhaltensweisen jahraus, jahrein auf 26 bis 28 Grad. Da werden z. B. Lüftungsschächte je nach Aussentemperatur geöffnet oder geschlossen, kleine Steine an der Sonne aufgewärmt und dann in den Haufen hinein geschleppt um die Temperatur nach oben zu bringen oder im Winter wird aus bereitliegendem Pflanzenmaterial Wärme durch Gärungsvorgänge gewonnen; alles erstaunliche Leistungen, die die zielgerichtete Zusammenarbeit vieler einzelner Ameisen voraussetzen. |

|

| Photo: Christoph Scheidegger Rucksack als Grössenvergleich |

|

Die Emsigkeit der Ameisen ist ja sprichwörtlich. Die Verhaltensforschung hat jedoch gezeigt, dass es im Ameisenvolk auch einen kleinen Prozentsatz an "faulen Säcken" gibt, die es sich auf Kosten des Staates wohl sein lassen. Arbeitslose gibt es daneben auch, aber die haben eigentlich "Bereitschaftsdienst", dass heisst sie packen sofort an, wenn es etwas Ausserordentliches zu tun gibt, etwa den Ameisenhaufen nach einem Besuch des Dachses oder des Spechts zu reparieren. Solche Aufgaben lassen aber die Faulpelze völlig kalt, sie "verschlaufen" sich sofort in dem Teil des Haufens, in dem es gerade nichts zu tun gibt! Diesen und viele andere Sachverhalte wusste Herr Fischer auf eindrückliche Art und Weise zu schildern. |

|

Dann standen wir plötzlich vor einem fast meterhohen Ameisenhaufen der Kleinen Roten Waldameise, wahrlich ein imposantes Bauwerk, wenn man die Grösse einer einzelnen Ameise damit vergleicht. Wir sahen Haufen, die wegen zu wenig Sonneneinstrahlung verlassen worden waren, Ablegerhaufen mit Verbindungsstrasse zum Haupthaufen, hörten Interessantes über die Verständigung unter den Ameisen mittels Botenstoffen, über die vielfältigen Aufgaben der Ameisen in der Natur und über die verschiedenen Aspekte des Schutzes von Ameisen. Es war eine hochinteressante Exkursion, die sicher allen TeilnehmerInnen neue, erstaunliche Einblicke in die geheimnisvolle Welt der Ameisen bot. |

|

Bericht und alle Fotos: 25. Juni 2004 Christoph Scheidegger |

Schule

Schule - Projektwoche

Projektgrundlage

Dieses Projekt wurde im Rahmen der Schulwochen des Schweizer Vogelschutzes realisiert. Es beteiligten sich daran: die Lehrerinnen des Kindergartens und der Primarschule Blauen, die Kräuterfachfrau Priska Humair-Fuchs, die Mitglieder der Jagdgesellschaft Blauen-Zwingen und Mitglieder des Natur- und Vogelschutzvereins Blauen-Dittingen-Nenzlingen.

Ein Danke für die vorbildliche Zusammenarbeit.

Hier die Hauptthemen:

Waldtiere / Jäger

Frühmorgens, um 5 Uhr gingen wir mit den Jägern in den Wald. Das Erwachen des Tages und das Beobachten der verschiedensten Tiere wie Fuchs, Hase, Reh, Wildschwein, Marder, etc., war für die Kinder beeindruckend.

Anschliessend wurden wir mit einem schmackhaften Morgenessen in der Jägerhütte verwöhnt!

Wald

Bei der Blockhütte hörten wir zuerst eine Geschichte über Waldtiere. Danach schauten wir wo diese verschiedenen Tiere leben und lernten dabei die verschiedenen "Stockwerke des Waldes" kennen. Nach einem Znüni haben wir schliesslich noch in kleinen Gruppen einen Quadratmeter Bodenschicht und Erdschicht untersucht und protokolliert.